अरहर (तूर)

उन्नत किस्में

पर्वतीय क्षेत्र में शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों का प्रयोग करना चाहिए एवं मैदानी क्षेत्र में अगेती किस्मों के साथ ही पछेती किस्मों को लगाया जा सकता है। अरहर की प्रजातियों का विवरण निम्नवत् है।

| प्रजाति | पकने की अवधि (दिन) | औसत उपज कु./है. |

| मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र | ||

| शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ | ||

| पन्त अरहर 3 | 140-150 | 18-20 |

| पन्त अरहर 291 | 140-150 | 18-20 |

| यू.पी.ए.एस. 120 | 130-135 | 16-20 |

| पूसा 992 | 135-140 | 18-20 |

| वी.एल अरहर 1 | 135-140 | 18-20 |

| देर से पकने वाली प्रजातियाँ | ||

| बहार | 240-250 | 20-25 |

| अमर | 260-270 | 20-25 |

| नरेन्द्र अरहर 1 | 240-260 | 25-30 |

| मालवीय चमत्कार | 230-250 | 25-30 |

बुवाई का समय

पर्वतीय क्षेत्र में बोने का उपयुक्त समय मध्य अप्रैल से मध्य मई है। तराई-भावर एवं मैदानी क्षेत्रों में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों को सिंचित क्षेत्रों में जून के मध्य तक बुवाई कर देना चाहिए जिससे फसल नवम्बर के अन्त तक पक कर तैयार हो जाए और दिसम्बर के प्रथम पखवाड़े में गेहूँ की बुवाई सम्भव हो सके। देर से पकने वाली प्रजातियों को जुलाई माह में लगाना चाहिए।

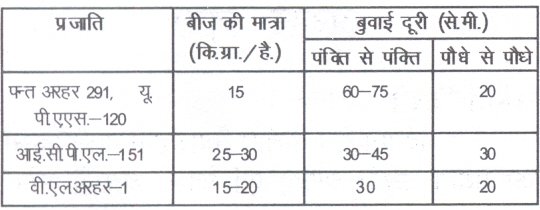

बीज एवं बुवाई की विधि

बुवाई हल के पीछे कूँड़ों में करनी चाहिए। प्रजाति तथा मौसम के अनुसार बीज की मात्रा तथा बुवाई की दूरी निम्न प्रकार रखनी चाहिए। बुवाई के 20-25 दिन बाद पौधे से पौधे के बीच की दूरी सघन पौधों को निकाल कर निश्चित कर देनी चाहिए।

बीज दर

बीजोपचार

सर्वप्रथम एक कि.ग्रा. बीज को 2 ग्रा. थीरम व 1 ग्रा. कार्बेन्डाजिम से उपचारित करें। इसके बाद राइजोवियम कल्चर से बीजोपचार करें। एक पैकेट उपचारित करें। इसके बाद राइजोवियम कल्चर से बीजोपचार करें। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर 10 कि.ग्रा. बीज के लिए पर्याप्त होता है। बीज को पानी से हल्का गीला कर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें तथा तुरंत बुवाई कर दें।

उर्वरक का प्रयोग

अरहर की अच्छी उपज के लिए 15 कि.ग्रा. नत्रजन तथा 40-50 कि.ग्रा. फास्फोरस की प्रति हैक्टर आवश्यकता होती है। सिंगल सुपर फास्फेट 250 कि.ग्रा./है0 या डाई अमोनियम फास्फेट 100 कि.ग्रा./है0 पंक्तियों में बुवाई के समय चोगा या नाई की सहायता से देना चाहिए जिससे उर्वरक का बीज के साथ सम्पर्क न हो। यह उपयुक्त होगा कि फास्फोरस की सम्पूर्ण मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट से दी जाए जिससे 30 किग्रा. सल्फर की पूर्ति भी हो सके।

सिंचाई

अरहर की बुवाई उचित नमी होने पर करनी चाहिए। नमी के अभाव में पलेवा करके बोना उत्तम रहता है। खेत में कम नमी की अवस्था में एक सिंचाई फलियाँ बनने के समय सितम्बर माह में अवश्य कर दें।

निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण

बुवाई के एक माह के अन्दर ही एक निराई करनी चाहिए। यदि अरहर की शुद्ध खेती की गयी हो तो दूसरी निराई पहली के 20 दिन बाद करना आवश्यक होगा। खरपतवारों को रायायनिक विधि से नष्ट करने के लिए 2 कि.ग्रा. एलाक्लोर (लासो 4 लीटर) को 500-600 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के तुरंत बाद पाटा लगाकर जमाव से पूर्व छिड़काव करें।

कीट नियंत्रण

फलीबेधक कीट: इनकी गिडारे फलियों के अन्दर घुसकर दाने को खाकर हाँनि पहुँचाती है। प्रौढ कीटों का अनुश्रवण करने के लिए 5-6 फेरोमोन प्रपंच/है. की दर से फसल में फूल आते समय खेत में लगाये यदि 5-6 माथ प्रति प्रपंच दो-तीन दिन लगातार दिखाई दें तो निम्नलिखित में किसी एक दवा का प्रयोग फसल में फूल आने पर करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद करें।

1. एन. पी. वी. 500 सूड़ी तुल्यांक अथवा बी. टी. 1 कि.ग्रा./है0 की दर चना फली बेधक के नियंत्रण के लिए प्रयोग करें।

2. निबोली 5 प्रतिशत $ 1 प्रतिशत साबुन का घोल।

3. इन्डोक्साकार्व 14.5 ई.सी. की 400-500 मि.ली. प्रति है. मात्रा

अरहर की फली मक्खी: यह फली के अन्दर दाने को खाकर हाँनि पहुँचाती है। इसके उपचार हेतु फूल आने के बाद डाईमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर प्रति हैक्टर की दर से प्रभावित फसल पर छिड़काव करें। निबोली 5 प्रतिशत का भी छिड़काव कर सकते हैं।

रोग नियंत्रण

अरहर का उकठा रोग: यह फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। यह पौधों में पानी व खाद्य पदार्थ के संचार को रोक देता है जिससे पत्तियाँ पीली पड़ कर सूख जाती हैं और पौधा सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती है तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊँचाई तक काले रंग की धारियाँ पड़ जाती हैं। इसका निम्नानुसार उपचार करना चाहिए।

1. जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप अधिक हो उस खेत में 3-4 साल तक अरहर की फसल नहीं लेना चाहिए।

2. ज्वार के साथ अरहर की सहफसल लेने से कुछ हद तक उकठा रोग का प्रभाव कम हो जाता है।

3. थीरम एवं कार्बेन्डाजिम को 2:1 के अनुपात में मिलाकर 3 ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीज उपचारित करना चाहिए।

4. रोग अवरोधी जातियाँ पन्त अरहर 3, पन्त अरहर 291, वी.एल. अरहर 1, नरेन्द्र अरहर 1 उगायें।

अरहर का बंझा रोग: इसमें ग्रसित पौधे में पत्तियाँ अधिक लगती हैं। फूल नहीं आते जिससे दाना नहीं बनता है। पत्तियाँ छोटी तथा हल्के रंग की हो जाती हैं। यह रोग माइट द्वारा फैलता है। फसल में मिथाइल ओडिमेटान की एक लीटर प्रति 800 लीटर पानी में घोलकर 3-4 छिड़काव 15 दिन पर करें। प्रथम छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही करें। रोगी पौधे को काट कर जला दें। बीमारियों एवं कीट नियंत्रण हेतु एकीकृतनाशी जीव प्रबंधन मोड्यूल।

फाइटोफ्थोरा तना झुलसा: इस रोग में पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। पौधे कमजोर पड़ जाते है तथा तना झुलस जाता है।

उपचार

1. अरहर के खेतों में जल निकास का उचित प्रबंध करें तथा बुवाई मेड़ों पर करें।

2. मैटिलाक्सिल से 5 ग्रा/कि.ग्रा. बीज उपचार करें तथा इसी दवा का 2.5 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर 2-3 छिड़काव करें।

3. अरहर की बुवाई जून के मध्य में करें।

उपज

उपरोक्त सघन पद्वतियाँ अपनाकर अगेती किस्मों की उपज 16-20 कुन्तल/हैक्टर एवं पछेती किस्मों की उपज 25-30 कुन्तल/हैक्टर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।